After The Love Has Gone

これは古い文章なのですが、ある時期から僕が別格の思いで接しているスタンダード楽曲「After The Love Has Gone」についてのページです。

「ある時期」と書きましたが、格別の思いであるのはもちろん今も変わることはなく、言葉とメロディとハーモニーと、どこから切り取っても完成された名バラード。

「After The Love Has Gone」試聴(mp3形式:576KB)

相当酔っぱらったヘタな文章ですが、この曲の作りを紐解くことで音楽的にものすごく勉強になったのはもちろん、失恋の機会にこればかりを聴いて心を整理したり、この曲を通して人との新しい繋がりを作ることができたり。そんな風に、僕のとなりには常にこの歌がありました。それを懐かしみながら掲載します。

(以下、オリジナル掲載日:2000/06/14)

About

『「いい曲」の代名詞は?』と聞かれたら、僕は真っ先に「After The Love Has Gone」を挙げます。

この歌を世に広めたのは、僕が中学生の頃から大好きでしょうがないグループ、Earth,Wind&Fire。グラミー賞がどうたらとかいうことはあんまし興味ないので書きませんが、1979年に発表されたこのバラードは、今では間違いなく、いわゆる「どっかで聞いたことある」的なスタンダード曲として数えられ、歌い継がれています。

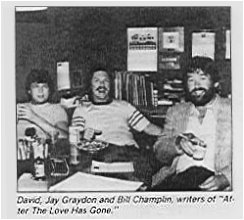

作者について

「After The Love Has Gone」は当時の音楽シーンをリードしていた、3人のミュージシャンによる共作です。

その3人とは、近年ではホイットニー・ヒューストンやセリーヌ・ディオンなども手がけているスーパー・プロデューサー、 デイヴィッド・フォスター。そして、フォスターと昔からの盟友であり、あのスティーリー・ダンをもうならせた名ギタリスト、AOR界の重鎮・ジェイ・グレイドン。そして、シカゴに籍を置き、シブく張りのある歌声を聴かせてくれるマルチ・ミュージシャン、ビル・チャンプリン。もともとビルのソロアルバムのために作られたこの曲は、意外にも、当時もっともエポックメイキングな黒人グループによって、世に知れわたることになりました。

歌われているもの

Aメロは明るく、しっとりとしていて、恋人との幸せな日々が回想されている。それがBメロで突然「Something happened along the way」…何かが変わる。相手の心変わりを受け入れなければならないことを知ってしまいます。そしてサビは、置き去りにされた恋人への想いが奏でられ、音の世界はただ「切ない」としか言い表せません。何がすごいって、そういった曲の作りと、詞の内容が恐ろしくリンクしていること。曲も悲しく美しい、詞も悲しく美しいです。数ある英詞曲の中で、こんだけ歌詞を完璧に覚えこんだ曲は他になく、気がつくといつも必ず口ずさんでいる。

いろんな人がカバーをしているんですが、誰が歌っても胸に染みついちゃうんです。

あるだけのカバー版、ほとんど集めちゃいました。それでも足りなくて、自分で勝手にアレンジしたバージョンを幾つも作っちゃったり。普段僕は、どんなに「おお、この曲ええやん!」と思った曲でも、1曲リピートで一日中聴きまくるのを5日もやったら飽きてしまうのに、この歌に限っては、それをどれだけ続けても不思議なくらい飽きないんです。まるでスルメイカのように、聴いただけの感動を与えてくれる。ただ、こんな大好きな曲なのに、悲しい歌なので、お祝い事に使えないのがちょいさびしいです。

音楽的解説

イントロからAメロ、Bメロ前半までは、特に調性的な変化がなく(キーはF Major:ヘ長調)、淡々とバラードの王道を突き進みますが、Bメロ後半からダイナミックな転調(キーはB Major:ロ長調)があります。特に関係調と言うわけではないのですが(そうとう遠い関係調?)不自然さなどみじんもなく、そのままサビへとメロディをいざないます。

(2006年3月追記:F MajorとB Major は、五度圏サークルの反対側同士の関係にあたります)

そしてサビ。目まぐるしい転調の嵐の中、同一モチーフがキーに合わせて下降していきます。メロディの切れ目切れ目に現れる、ジェリー・ヘイによる編曲のホーンがたまりません。

サビ一発目のCm7はトニック的な働きをしていて、そっから1小節ごと、2度づつ下降する動きなのですが、その後の小節頭、Bbm7とAbm7はどちらもII-Vのドミナント・モーションを形成しているのが不思議です。不思議ですがまとまっています。

さらにここで聴かれるコードには、密かに9度のテンション音が乗ってるんですよね。「なくても自然だけれど、適度にあればなお良い」のがテンションというものですが、「なお良い」がホント良すぎるんですよ。テンションっていう言葉、日本語にしてみると「緊張」になっちゃいますけど、その全く逆で、この音が入ることによって心地良さが何倍にも増しています。

2番の次、キーが「Fm」へ移調しますが、その時のコード・ワークのまたダイナミックなこと。

|Abm7 _ Bbm7 _ BM7 | C#m7 _ D#m7 | Fm7 〜

(mp3形式:213KB)

(From the CD:「Mayday / Bill Champlin」)

この曲、静と動がものすごく理にかなったペースで展開されています。もちろん、こんだけゴチャゴチャ書くまでもなく、パッと聞いて「いいなぁ」と感じられるのはさすがです。どこで誰と会っても、この曲をすすめてしまう。一見、変かもしれないけれど、そのくらいの思い入れがあるんですよ。最高の一曲です。

カバー版の紹介

実にたくさん、それぞれの味でのカバー版があります。それだけ人々の心を捕らえ、愛される曲なんですね。廃盤などでなかなか見つからないものもありますが、手持ちのうち一部をご紹介します。

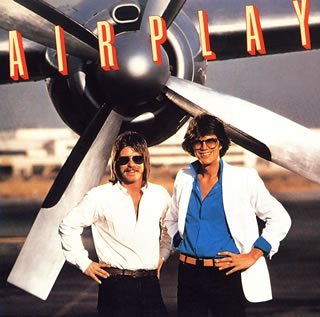

"After The Love Has Gone"

by Airplay (1980)

この曲を作った人物である、デイヴィッド・フォスターとジェイ・グレイドンによる伝説のユニット、エアプレイによるものが最初のカバーもの。セルフカバーってやつです。最初に発表されたEarth, Wind & Fire によるバージョンは、彼らがブラックということもあり、ソウル風味な空気を持っているのですが、Airplayはこれを自演する際、爽やかなAORテイストに味付け直して、さっぱりと聴かせました。ヴォーカルには、もう一人の作者である、ビル・チャンプリンも参加。この曲のオリジネイターによる演奏、という感動を運んでくれます。

この曲を作った人物である、デイヴィッド・フォスターとジェイ・グレイドンによる伝説のユニット、エアプレイによるものが最初のカバーもの。セルフカバーってやつです。最初に発表されたEarth, Wind & Fire によるバージョンは、彼らがブラックということもあり、ソウル風味な空気を持っているのですが、Airplayはこれを自演する際、爽やかなAORテイストに味付け直して、さっぱりと聴かせました。ヴォーカルには、もう一人の作者である、ビル・チャンプリンも参加。この曲のオリジネイターによる演奏、という感動を運んでくれます。

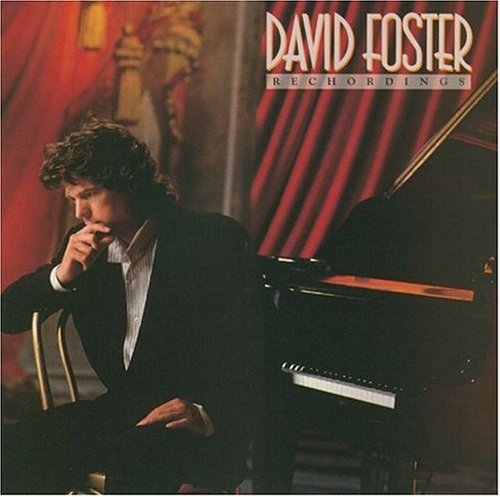

"After The Love Has Gone"

by David Foster (1991)

作者の一人であり、スペシャルなピアノ・プレイヤーでもあるデイヴィッド・フォスターが、自身の関わった提供曲などをスムースタッチのインストに焼き直した曲集からのテイク。スムース・ジャズ界におけるソプラノサックスの貴公子、ケニー・Gによるソフトな聴き触りの演奏が印象的です。全体に落ち着いたしっとりアレンジで、 夜ドライブにぴったりはまるね。特にベース・ラインが、よりコンテンポラリーに仕上がっていて、まさにスムースといった趣き。

作者の一人であり、スペシャルなピアノ・プレイヤーでもあるデイヴィッド・フォスターが、自身の関わった提供曲などをスムースタッチのインストに焼き直した曲集からのテイク。スムース・ジャズ界におけるソプラノサックスの貴公子、ケニー・Gによるソフトな聴き触りの演奏が印象的です。全体に落ち着いたしっとりアレンジで、 夜ドライブにぴったりはまるね。特にベース・ラインが、よりコンテンポラリーに仕上がっていて、まさにスムースといった趣き。

"After The Love Has Gone"

by Jay Graydon (1995)

デイヴィッド・フォスターが自分のアルバムで録音したかと思ったら、次はジェイ・グレイドンによるバージョンがお目見えしました。アルバム自体は95年の発売ですが、このテイクは1993年に録られたもので、基本的には、エアプレイ版に90年のテイストを加えて再演したものです。が、エアプレイ版ではAメジャーで始まっていた曲の導入部が、初出版でありインパクトの強かったEW&F版と同じくFメジャーに変えて(戻して)ある点など、この楽曲として一つの集大成・完成形になっています。デイヴィッド・フォスターの演じる、より複雑に組み立てられたコードワークや、全編ビル・チャンプリンによる、熟れに熟れた渋いヴォーカルと、ジェイ・グレイドンによる多重録音のギター・ソロが泣ける。作者である3人それぞれの個性を、これ以上ないハイクオリティで昇華させています。数あるバージョンの中で、一番のヘビー・ローテーションです。

デイヴィッド・フォスターが自分のアルバムで録音したかと思ったら、次はジェイ・グレイドンによるバージョンがお目見えしました。アルバム自体は95年の発売ですが、このテイクは1993年に録られたもので、基本的には、エアプレイ版に90年のテイストを加えて再演したものです。が、エアプレイ版ではAメジャーで始まっていた曲の導入部が、初出版でありインパクトの強かったEW&F版と同じくFメジャーに変えて(戻して)ある点など、この楽曲として一つの集大成・完成形になっています。デイヴィッド・フォスターの演じる、より複雑に組み立てられたコードワークや、全編ビル・チャンプリンによる、熟れに熟れた渋いヴォーカルと、ジェイ・グレイドンによる多重録音のギター・ソロが泣ける。作者である3人それぞれの個性を、これ以上ないハイクオリティで昇華させています。数あるバージョンの中で、一番のヘビー・ローテーションです。

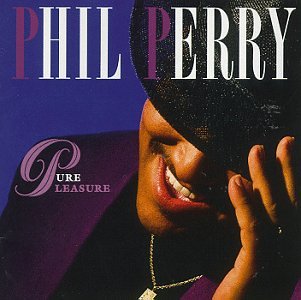

"After The Love Has Gone"

by Phil Perry (1994)

GRPレーベルに所属する看板ピアニスト、デイヴィッド・ベノワと、同じくギタリストのラス・フリーマンによるユニット「Benoit-Freeman Project」のアルバム『Mirrage』に収められた、生演奏の熱いバージョンです。ここでは、違うアルバムを紹介しておりますが、実はこの演奏でヴォーカルをとったのがフィル・ペリーであり、彼のこのアルバムにも同一バージョンが収録されているので、それを持っているわけです。プレイヤー全員の息づかいを感じるライブ感がなかなかに豪華で、フィルのソフトなヴォーカルも聴きどころ。

GRPレーベルに所属する看板ピアニスト、デイヴィッド・ベノワと、同じくギタリストのラス・フリーマンによるユニット「Benoit-Freeman Project」のアルバム『Mirrage』に収められた、生演奏の熱いバージョンです。ここでは、違うアルバムを紹介しておりますが、実はこの演奏でヴォーカルをとったのがフィル・ペリーであり、彼のこのアルバムにも同一バージョンが収録されているので、それを持っているわけです。プレイヤー全員の息づかいを感じるライブ感がなかなかに豪華で、フィルのソフトなヴォーカルも聴きどころ。

"After The Love Has Gone"

by King Of Hearts (1995)

エアプレイにおいて、すさまじいハイトーンを聴かせてくれる「ヴォイス・オブ・エアプレイ」のトミー・ファンダーバークと、マドンナなどを手がけたり、いろいろと忙しい人ブルース・ガイチによるユニット「キング・オブ・ハーツ」がやらかしてくれました。生ギター・ウッドベース・ハーモニカのみで演奏されたアコースティック版です。“夜のしじま”という言葉が何よりしっくりする、艶っぽい歌に仕上がっています。サビでの、トミーの熱いヴォーカルとハーモニカとのかけ合いは、まさに絶品。もともとは、このCDシングルのカップリングだったのですが、後になって、自身のアルバム「No Matter What」にも収められました。ぜひ一聴すべし。

エアプレイにおいて、すさまじいハイトーンを聴かせてくれる「ヴォイス・オブ・エアプレイ」のトミー・ファンダーバークと、マドンナなどを手がけたり、いろいろと忙しい人ブルース・ガイチによるユニット「キング・オブ・ハーツ」がやらかしてくれました。生ギター・ウッドベース・ハーモニカのみで演奏されたアコースティック版です。“夜のしじま”という言葉が何よりしっくりする、艶っぽい歌に仕上がっています。サビでの、トミーの熱いヴォーカルとハーモニカとのかけ合いは、まさに絶品。もともとは、このCDシングルのカップリングだったのですが、後になって、自身のアルバム「No Matter What」にも収められました。ぜひ一聴すべし。

"After The Love Has Gone"

by Norman Brown (1996)

フュージョン・ジャズ界で、若くして天才の名を欲しいままにするギタリスト、ノーマン・ブラウンが取り組んだのは、今風のR&Bタッチを含んだメロウ感で、この曲を表現することでした。他の作品が持つAORテイストとは一味違ったスムース感がにじみ出ており、ソフトに流れるような解釈で聴くのも、なかなかに新鮮です。サビ前ドミナント(IIm)で出てくる11thの「ぴろー」って音が中性的で鳥肌立ったり、メロディの随所に入るアドリブ的なフックが、キーからアウトさせた音使いも含め、とことんクールに決まっています。

フュージョン・ジャズ界で、若くして天才の名を欲しいままにするギタリスト、ノーマン・ブラウンが取り組んだのは、今風のR&Bタッチを含んだメロウ感で、この曲を表現することでした。他の作品が持つAORテイストとは一味違ったスムース感がにじみ出ており、ソフトに流れるような解釈で聴くのも、なかなかに新鮮です。サビ前ドミナント(IIm)で出てくる11thの「ぴろー」って音が中性的で鳥肌立ったり、メロディの随所に入るアドリブ的なフックが、キーからアウトさせた音使いも含め、とことんクールに決まっています。

"After The Love Has Gone"

by Bill Champlin (1996)

これは、ビル・チャンプリンの率いるバンドと共に録音されたスタジオライヴ・アルバムで、そこで演奏されたもの。ビル自身はブルースもルーツとして持っており、ここでは、ライヴ一発録りの生々しさに加えて、彼のめちゃめちゃエモ−ショナルな歌声を思う存分に味わうことができます。こうやって聴き比べると、同じ共作者ながら、3人それぞれ、異なる持ち味を生かしたバージョンに仕上げてられているのはさすが。ビルの声の小さいところから迫力全開ところまで、聴き逃して良いポイントなどありません。彼の歌声に、一緒になって泣きましょう。

これは、ビル・チャンプリンの率いるバンドと共に録音されたスタジオライヴ・アルバムで、そこで演奏されたもの。ビル自身はブルースもルーツとして持っており、ここでは、ライヴ一発録りの生々しさに加えて、彼のめちゃめちゃエモ−ショナルな歌声を思う存分に味わうことができます。こうやって聴き比べると、同じ共作者ながら、3人それぞれ、異なる持ち味を生かしたバージョンに仕上げてられているのはさすが。ビルの声の小さいところから迫力全開ところまで、聴き逃して良いポイントなどありません。彼の歌声に、一緒になって泣きましょう。